মাত্র এক সপ্তাহের ব্যবধানে বাংলাদেশের রাজনীতিতে ঘটে গেল এক নাটকীয়তা। ঈদের আগের দিন (৬ জুন) হঠাৎ করে নির্বাচনের সময় ঘোষণা করে অন্তর্বর্তী সরকার।

এরপর রাজনৈতিক অঙ্গনে শুরু হয় বিতর্ক, ক্ষোভ এবং দলীয় চাপ।

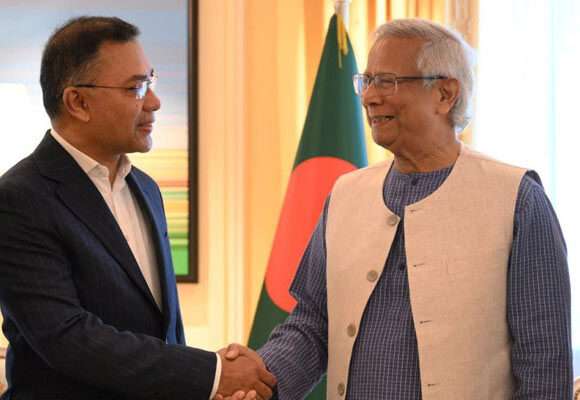

সবশেষে ১৩ জুন লন্ডনের ডরচেস্টার হোটেলে অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস ও বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের বৈঠকে পাল্টে যায় পুরো দৃশ্যপট। আর তাতেই রাজনীতিতে যুক্ত হয় এক নতুন মাত্রা।

সংস্কারকে বাদ দিয়ে শুধু নির্বাচনমুখী একটি দল হিসেবে বিএনপিকে প্রমাণ করতে সক্রিয় ছিল কয়েকটি রাজনৈতিক দল, প্রভাবশালী বুদ্ধিজীবী এবং ইউটিউবার গোষ্ঠী। তাদের ধারাবাহিক প্রচারণা ও ভিডিওবার্তায় ক্রমেই চাপে পড়ছিল বিএনপি।

১৩ জুনের বৈঠকের পর জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি) এক বিবৃতিতে বলে যে, ‘জুলাই সনদ’ ঘোষণা ও বিচারের রোডম্যাপ ঘোষণার পরই নির্বাচন-সংক্রান্ত আলোচনা চূড়ান্ত হওয়া উচিত। তাদের অভিযোগ লন্ডন বৈঠকে নির্বাচনের তারিখ এগিয়ে আনার তুলনায় সংস্কার ও বিচার গুরুত্ব পায়নি।

একটি দলের সঙ্গে সরকারের যৌথ বিবৃতিতে বিস্ময় প্রকাশ করে এনসিপি বলছে— এটি লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড তৈরির জন্য মোটেও অনুকূল নয়, বরং এটি নৈতিকতা বিরুদ্ধ। তাদের মতে, এটি একটি নির্দিষ্ট দলের প্রতি সরকার প্রধানের পক্ষপাতদুষ্ট মনোভাবের বহিঃপ্রকাশ। আর জামায়াতে ইসলামীর অভিযোগ, বিএনপির সঙ্গে বৈঠকের পর সরকার যে পদ্ধতিতে যৌথ ব্রিফিং ও বিবৃতি দিয়েছে, তা প্রধান উপদেষ্টার নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন তৈরি করেছে।

যে বিএনপি এক সপ্তাহ আগে নির্দিষ্ট দুটি দলের প্রতি প্রধান উপদেষ্টার পক্ষপাতের অভিযোগ তুলেছিল, এক সপ্তাহ পর সেই বিএনপি-ই সরকারের সঙ্গে সদ্ভাবপূর্ণ মনোভাবে এসেছে। বিপরীতে, যেসব দল এতদিন অন্তর্বর্তী সরকারের ঘনিষ্ঠ বলে বিবেচিত ছিল, তারাই এখন লন্ডন বৈঠক ও যৌথ বিবৃতি নিয়ে প্রশ্ন তুলছে সরকার প্রধানের নিরপেক্ষতা ঘিরে।

নির্বাচনের সময় নিয়ে অধ্যাপক ইউনূস ও বিএনপির মধ্যে কিছুটা দূরত্ব আগে থেকেই ছিল। বিএনপি ডিসেম্বরের মধ্যে নির্বাচন চাইলেও জুনের শুরুতে অধ্যাপক ইউনূস হঠাৎ ঘোষণা দেন, ভোট হবে আগামী এপ্রিলের প্রথমার্ধে। বিষয়টি নিয়ে তীব্র প্রতিক্রিয়া জানায় বিএনপি। দলটির শীর্ষ নেতারা এটিকে জামায়াত ও এনসিপির ইচ্ছার প্রতিফলন বলে অভিযোগ তোলেন।

তবে ঈদের ছুটির মধ্যেই রাজনীতির মোড় ঘুরে যায়। এরপর নানা নাটকীয়তা ও কূটনৈতিক তৎপরতা শেষে লন্ডনের ডরচেস্টার হোটেলে অধ্যাপক ইউনূস ও তারেক রহমানের ‘ওয়ান টু ওয়ান’ বৈঠক হয়। ১০ জুন বিএনপি মহাসচিব ফখরুল ইসলাম বৈঠকের খবর নিশ্চিত করলে শুরু হয় নানা বিশ্লেষণ।

নির্বাচনী রোডম্যাপ ঘোষণা নিয়ে অনিশ্চয়তার কারণে বিএনপির পক্ষ থেকে এ বৈঠকে অংশ নেওয়ার বিষয়ে প্রথমে কিছুটা অনীহা ছিল। তবে সরকারের কয়েকজন জ্যেষ্ঠ ও প্রভাবশালী উপদেষ্টা এবং প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা বৈঠকটি আয়োজনের চেষ্টা অব্যাহত রাখেন। এ নিয়ে ঢাকা ও লন্ডনে কূটনৈতিক তৎপরতাও চলতে থাকে। আলোচনার মাধ্যমে বিদ্যমান ইস্যুগুলো সমাধানের বিভিন্ন সম্ভাবনা তুলে ধরে বৈঠকে রাজি করাতে চেষ্টা চালানো হয়।

একাধিক সূত্র জানায়, বিএনপি চেয়ারপারসন এবং সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার পরামর্শেই দৃশ্যপট পাল্টে যায়। এই সাক্ষাৎ বাস্তবায়নে বিএনপির চেয়ারপারসন খালেদা জিয়া শেষ মুহূর্তে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। পরে উভয় পক্ষের আগ্রহে, বিশেষ করে সরকারের বাড়তি উৎসাহে সাক্ষাতের সময় চূড়ান্ত হয়।

বিএনপি ও অন্তর্বর্তী সরকারের দূরত্বের মূল কারণ ছিল নির্বাচন নিয়ে অবিশ্বাস। সময়সূচি নিয়ে গড়িমসি বিএনপির মনে প্রশ্ন তোলে—সরকার আদৌ নির্বাচন দিতে চায় কি না। অনেকেই মনে করেন, সরকার দীর্ঘ সময় ক্ষমতায় থাকার কৌশল হিসেবে সময় নিয়ে দ্বিধাদ্বন্দ্বে ফেলছে।

রাজনৈতিক সংশ্লিষ্টরা জানান, কিছু বুদ্ধিজীবী, ইউটিউবার এবং স্বার্থান্বেষী লোক সরকার ও বিএনপির স্বাভাবিক সম্পর্ককে বিষিয়ে তুলছিল পরিকল্পিতভাবে। তারা কোনোভাবেই চায়নি দ্রুতই জাতীয় নির্বাচন হোক। তাদের লক্ষ্য, যেভাবেই হোক নির্বাচন বিলম্বিত করে পরিস্থিতির আরও অবনতি ঘটানো। আর এ কারণেই তারা কোনোভাবেই বিএনপিকে রাজনীতির মাঠে দাঁড়াতে দিতে চাইছিল না। অনলাইন ও অফলাইন- দুই জায়গাতেই সমানভাবে বিএনপির বিরুদ্ধে কথার যুদ্ধ শুরু করে বিএনপির ঘনিষ্ঠজন হিসেবে পরিচিত কয়েকজন ইউটিউবার, রাজনৈতিক মিত্র, বুদ্ধিজীবী। দলটির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান তখন একপর্যায়ে বলেন, বিএনপি মিডিয়া ট্রায়ালের শিকার হচ্ছে।

সরকারঘনিষ্ঠ সূত্র জানায়, তারেক রহমানের সঙ্গে সরাসরি সাক্ষাৎ না হওয়ায় একটি মহল এক/এগারো পরবর্তী সময়ের উদ্দেশ্যমূলক প্রচার ও বিভ্রান্তিকর সংবাদ তুলে ধরে অধ্যাপক ইউনূসকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করেছিল। তবে লন্ডনের বৈঠকে তারেক রহমান নিজেকে একজন পরিপক্ব, চিন্তাশীল ও সংস্কারমুখী নেতা হিসেবে উপস্থাপন করেন, যিনি গণতন্ত্র, জবাবদিহিতা ও রাষ্ট্রীয় সংস্কারে প্রতিশ্রুতিশীল। কিছু নীতিগত মতপার্থক্য থাকলেও তার বিনয়, ধৈর্য ও উদারতা অধ্যাপক ইউনূসকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে।

এ নিয়ে সাংবাদিক, লেখক ও রাজনৈতিক বিশ্লেষক মারুফ কামাল খান বলেন, ‘গণতন্ত্রের যে সৌন্দর্য, তার অনুশীলন দরকার। মতামতের বৈচিত্র্যের মধ্যে জাতীয় ঐক্য দরকার। রাজনীতিতে দম্ভ ও শক্তির প্রদর্শনীর বদলে মেধা, যুক্তি ও বুদ্ধির দীপ্তি দরকার। সহনশীলতা ও পারস্পরিক মর্যাদাবোধ দরকার। দলীয় অ্যাক্টিভিস্টদের চেয়ে সব শ্রেণী-পেশার মানুষের হৃদয়ের ভাষা ও আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতি বেশি গুরুত্ব দেওয়া দরকার। লন্ডন বৈঠকের ছোট ছোট সংলাপের মধ্য দিয়ে তার প্রকাশ ঘটেছে। ’

বৈঠকের মূল বিষয় ছিল নির্বাচন, যার সমাধানও হয়েছে সহজভাবে। ফেব্রুয়ারির মাঝামাঝি নির্বাচন আয়োজনের সম্ভাবনায় দুই পক্ষই অবস্থানে নমনীয়তা দেখিয়েছে। বিএনপি ডিসেম্বরের দাবিতে অনড় ছিল না, আর অন্তর্বর্তী সরকারও এপ্রিলে নির্বাচনেই অনড় থাকেনি। বিশ্লেষকদের মতে, এই সমঝোতা প্রমাণ করে, প্রয়োজনের সময় বাংলাদেশের জনগণ দেশকেই বড় করে দেখে।

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের সরকার ও রাজনীতি বিভাগের সাবেক অধ্যাপক এবং রাজনৈতিক বিশ্লেষক দিলারা চৌধুরী বলেন, ‘সরকার এবং বিএনপি দুই পক্ষই অত্যন্ত বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়েছে। দীর্ঘ স্বৈরশাসনের পর রাষ্ট্র বিনির্মাণে সবার ঐক্যবদ্ধ থাকা প্রয়োজন। নির্বাচনকে কেন্দ্র করে সংঘাতময় পরিস্থিতি সৃষ্টি না করে দুই পক্ষ আলোচনার মাধ্যমে সমঝোতায় আসতে পেরেছে, দেশ ও জাতীর স্বার্থে এটি বিরাট সাফল্য। ’

একই মত দেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী। তিনি বলেন, ‘এই বৈঠকে প্রমাণিত হয়েছে, জাতির ক্রান্তিলগ্নে আমরা ঐক্যবদ্ধ হতে পারি। অতীতে কোনো দল কোনো বিষয়ে ভুল করতে পারে। প্রতিদিনের ভুলভ্রান্তি নিয়ে পড়ে থাকলে আমরা এগোতে পারব না। নতুন বাংলাদেশের যে স্বপ্ন আমরা দেখছি, সেটা বাস্তবায়ন করতে পারব না। ’