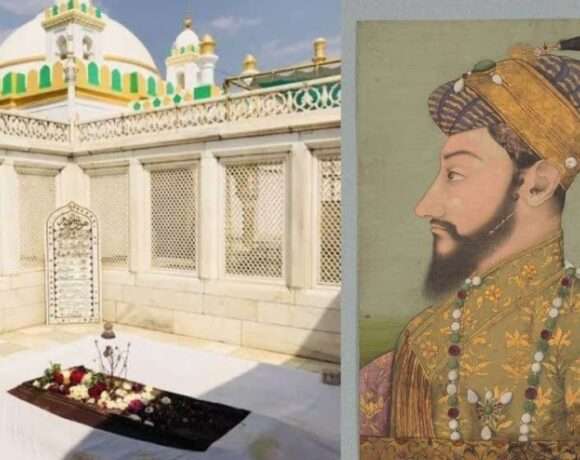

ভারতীয় উপমহাদেশের অন্যতম শক্তিশালী শাসক ছিলেন মুঘল সম্রাট আওরঙ্গজেব। মজার বিষয় হলো, আওরঙ্গজেবের সমাধি নাগপুরে নয় বরং নাগপুর থেকে ৪৫০ কিলোমিটার দূরের এক শহরে অবস্থিত। ২০২৩ সাল পর্যন্ত এই শহরের নাম ছিল আওরঙ্গবাদ। পরে হিন্দু গোষ্ঠীগুলোর চাপে নাম পাল্টে রাখা হয় ছত্রপতি সম্ভোজনগর।

কট্টর হিন্দুত্ববাদী গোষ্ঠীগুলো আওরঙ্গজেবকে ভারতের আধুনিক ইতিহাসের অন্যতম নৃশংস খলনায়ক হিসেবে দেখে আসছে। তবে ইতিহাসবিদরা মনে করেন, আওরঙ্গজেবের শাসনকে এত সরলীকরণের সুযোগ নেই।

ভারতের মহারাষ্ট্র রাজ্যের এক বিধায়ক ও বিজেপি নেতা মুঘল সম্রাট আওরঙ্গজেবের সমাধি খননের আহ্বান জানান। তারই ধারাবাহিকতায় আওরঙ্গজেবের সমাধি সরিয়ে ফেলার দাবিতে নাগপুরে রাস্তায় নামে কট্টরপন্থি হিন্দু সংগঠন বিশ্ব হিন্দু পরিষদ।

তাদের ভাষ্য, ১৬৫৮ থেকে ১৭০৭ সাল পর্যন্ত নিজের শাসনামলে হিন্দুদের ওপর অত্যাচার করেছেন আওরঙ্গজেব। তার আমলে নানা বৈষম্যের শিকার হয়েছে হিন্দুরা। ভেঙে দেওয়া হয়েছে অনেক মন্দির।

অমিত বাজপেয়ি নামে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের এক মুখপাত্র বলেন, আওরঙ্গজেবের সমাধি আমাদের মাতৃভূমির জন্য কলঙ্ক। আমরা আওরঙ্গজেবের কুশপুত্তলিকা পুড়িয়েছি। পুলিশ আমাদের সামনেই ছিল। যা ঠিক মনে করছি, তা সরকারের কাছে চাওয়া আমাদের গণতান্ত্রিক অধিকার।

স্থানীয় মুসলমানেরা চেয়েছিল, পবিত্র রমজানে এমন বিক্ষোভ বন্ধ হোক। পুলিশের কাছে তারা সেই আরজিও জানিয়েছিল; কিন্তু বিপত্তি বাধায় একটি গুজব। পরিস্থিতি যখন উত্তপ্ত, তখন হঠাৎ চাউর হয়-আওরঙ্গজেবের কুশপুত্তলিকা যে সবুজ কাপড়ে মোড়ানো ছিল, তাতে কোরআনের আয়াত লেখা ছিল। এরপরই ক্ষোভে ফেটে পড়ে স্থানীয় মুসলমানরা। ইফতারের পর কুরআন অবমাননার প্রতিবাদে মিছিল নিয়ে মাঠে নামে তারা। একপর্যায়ে দুই পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ হয়।

আসিফ কুরেশি নামের এক আইনজীবী ও মহারাষ্ট্র বার কাউন্সিলের সাবেক চেয়ারপারসন আল-জাজিরাকে বলেন, খুব দ্রুতই পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়। কারফিউ জারি করা হয়। ধরপাকড় শুরু করে পুলিশ; কিন্তু সমস্যাটা হলো, যারা দাঙ্গায় জড়িয়েছে বা উসকে দিয়েছে এমন মুসলমানদের বদলে যারা নিরপরাধ, নামাজ পড়তে বেরিয়েছিলেন, তাদের অনেককেই আটক করেছে পুলিশ।

এ ঘটনায় আরও আগ্রাসী হয়ে উঠেছে বিশ্ব হিন্দু পরিষদ। বাজপেয়ি হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেছেন, এখন আমরা আরও কঠোর প্রতিবাদ জানাব। মুসলমানেরা ভাবল কিভাবে যে দাঙ্গা শুরু করে আমাদের ভয় দেখাতে পারবে? এ অঞ্চল থেকে আওরঙ্গজেবকে চিরতরে বিদায় করব আমরা।

মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবিশ বলছেন, সম্প্রতি মুক্তি পাওয়া বলিউড চলচ্চিত্র ‘ছাভা’ এই দাঙ্গাকে প্রভাবিত করেছে। এটি মুঘল সম্রাট আওরঙ্গজেবের সঙ্গে মারাঠাদের দ্বন্দ্বের ওপর নির্মিত, যেখানে আওরঙ্গজেবকে খলনায়ক হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে।

তিনি বলেন, এই সিনেমা হিন্দু ধর্মীয় অনুভূতিকে নতুন করে জাগ্রত করে আওরঙ্গজেবের বিরুদ্ধে জনসাধারণের ক্ষোভকে সামনে নিয়ে এসেছে।

আওরঙ্গজেবের সমাধি ভারতের প্রত্নতত্ত্ব সংরক্ষণ-১৯৫৮ আইনের অধীনে জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ স্মারক হিসেবে সংরক্ষিত। এই আইন এই সমাধির অননুমোদিত পরিবর্তন বা ধ্বংসের হাত থেকে সুরক্ষা দেয়।

‘আওরঙ্গজেব: দ্য ম্যান অ্যান্ড দ্য মিথ’ বইয়ের লেখিকা অড্রে টাস্কি বলেন, নিজের ভাই ও বাবাকে হত্যা করে সম্রাট হয়েছিলেন আওরঙ্গজেব। কিন্তু ক্ষমতালিপ্সু এই সম্রাট যুদ্ধক্ষেত্রে ছিলেন অপরাজেয়। নিজের সাম্রাজ্যের বিভিন্ন গোষ্ঠীকে ঐক্যবদ্ধ করেছিলেন আওরঙ্গজেব। রাজপুত থেকে মারাঠা-সবার সঙ্গে তার সংযোগ ছিল। পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক পদেও তাদের বসান এই সম্রাট।

টাস্কি বলেন, আওরঙ্গজেব তার শাসনামলে ধর্ম নয় বরং, ক্ষমতাকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। যখনই ধর্মীয় অনুশাসন ও ক্ষমতার মধ্যে দ্বন্দ্ব দেখা দিয়েছে, তিনি সব সময় ক্ষমতাকেই বেছে নিয়েছেন। আর তা করতেই এই সম্রাট পুনর্বহাল করেন জিজিয়া কর। নিজেদের নিরাপত্তা নিশ্চিতে এই কর দিতে হতো হিন্দুদের। আওরঙ্গজেবের ব্যক্তিত্বে বহু স্তর আছে, যা ব্যাপক বিশ্লেষণের বিষয়।

টাস্কি বলেন, তৎকালীন কোনো শাসকই গণতান্ত্রিক ছিলেন না। আওরঙ্গজেবকে আলাদা করে ঘৃণা করা মূলত তৎকালীন ঔপনিবেশিক যুগের প্রচারেরই পুনরাবৃত্তি। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিকেরা নানা কারণে তাকে অপছন্দ করতেন এবং তার বিরুদ্ধে প্রচারণা চালাতেন। এত বছর পরও তা থেকে বের হতে পারেনি ভারতীয় কট্টর হিন্দুরা।

টাস্কি বলেন, বিজেপি ও আরএসএস যে হিন্দু জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের অংশ, তারা মূলত ঔপনিবেশিক যুগের প্রচারকে পুনরাবৃত্তি করছে।

এই বিরোধিতা এখন ক্রমশ আগ্রাসী, এমনকি সহিংস রূপ নিচ্ছে। গত বছর আওরঙ্গজেবের পোস্টার বহন করায় চারজনকে গ্রেফতার করা হয়। তার আগের বছর অর্থাৎ, ২০২৩ সালের জুনে এই শাসককে নিয়ে ইনস্টাগ্রাম পোস্ট করায় ১৪ বছরের এক মুসলিম কিশোরকে কারাগারে পাঠানো হয়।

২০২২ সালে মোদি সরকার মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক ইতিহাস বইগুলো থেকে মুঘল সাম্রাজ্যের ইতিহাসসংক্রান্ত পাঠের অংশ বড় পরিসরে ছেঁটে ফেলে, যার মধ্যে আওরঙ্গজেব ও তার পূর্বপুরুষদের বিভিন্ন অর্জনের তথ্যও ছিল। মোদির সমর্থকদের কাছে আওরঙ্গজেব কেবল অতীতের এক চরিত্র নন; তাদের কাছে এই সম্রাট হিন্দুবিদ্বেষী শাসক, যিনি বহু মন্দির ধ্বংস করেছেন বলে তাদের দাবি। তবে, তিনি বেশ কিছু হিন্দু মন্দিরের জন্য জমি ও আর্থিক অনুদানও দিয়েছিলেন বলে প্রমাণ পাওয়া যায়।

এখন, হিন্দু জাতীয়তাবাদীরা উত্তর প্রদেশের বারাণসীর জ্ঞানবাপী মসজিদের মালিকানা দাবি করছে। তারা বলছে, এই মসজিদ ১৬৬৯ সালে আওরঙ্গজেবের আদেশে ধ্বংস হওয়া বিশাল বিষ্ণুনাথ মন্দিরের ধ্বংসাবশেষের ওপর নির্মিত। ২০২২ সালে বারাণসীর এক অনুষ্ঠানে মোদি বলেছিলেন, ‘আওরঙ্গজেব বর্বরতা, সন্ত্রাস ও তলোয়ারের জোরে সভ্যতা বদলাতে চেয়েছিল। ধর্মান্ধতার মাধ্যমে ধ্বংস করতে চেয়েছিল সংস্কৃতিকে। এরপরও তিনি বহুবার আওরঙ্গজেবের প্রসঙ্গ তুলেছেন।